脳神経外科

対象疾患

診療案内

- 頭痛

- 麻痺

- 顔面痙攣

- 三叉神経痛

- 顔面麻痺

- てんかん

- めまい

- 認知症

- 頭を打った、切った

頭痛

頭痛には一次性頭痛といって、偏頭痛、緊張性頭痛、群発性頭痛、頭の神経痛、薬物乱用頭痛など、 直接命には関わらないものの症状が辛い頭痛から、くも膜下出血、脳動脈解離、脳血管痙縮、脳腫瘍、慢性硬膜下血腫など 診断治療が遅れることで命に関わる頭痛など様々です。当院ではMRI、CTなどの先端医療機器を用いて頭痛の原因を究明し、患者様に合わせた治療を行っていきます。

麻痺

手足が急に動かしにくくなる、力が入らなくなるという症状は緊急事態です。すぐに医療機関を受診してください。

自宅でもできる簡単な検査方に目を閉じて両手を前に出した時に、どちらかの上肢が下がってくる場合は「麻痺が有る」と判断できます。

脳神経外科由来の麻痺は脳梗塞や脳出血、脳腫瘍、頭部外傷後などで発生します。早急に画像診断が必要となります。

顔面痙攣

顔面けいれんとは

顔面けいれんは、「片側顔面けいれん」と呼ばれ、片方の顔面筋が自分の意思とは無関係にピクピクと動きます。名前の通り原則片側にしか症状は出ません。両側(左右)に症状が出る場合は別の病気を考えます。

典型的には目の周りの顔面筋、特に目の下の筋肉の痙攣から始まり次第に頬や口部へと、さらには顎の方まで広がっていきます。疲れた時や寝不足、眩しい時に目の下がピクピクする経験をした方も多いかと思いますが、初期の症状はそれと似ています。

片側顔面けいれんは緊張した場面で顕著に出現します。そのため、人前で話したりする職業の人では仕事中に症状が悪化すると訴えることもあります。

典型的には目の周りの顔面筋、特に目の下の筋肉の痙攣から始まり次第に頬や口部へと、さらには顎の方まで広がっていきます。疲れた時や寝不足、眩しい時に目の下がピクピクする経験をした方も多いかと思いますが、初期の症状はそれと似ています。

片側顔面けいれんは緊張した場面で顕著に出現します。そのため、人前で話したりする職業の人では仕事中に症状が悪化すると訴えることもあります。

原因

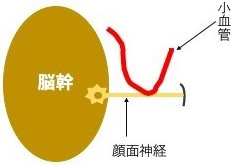

顔面の筋肉を動かす神経を顔面神経と言います。顔面神経は脳の最も奥深い「脳幹」という部分から出て、頭蓋骨の小さな穴を通って頭蓋骨を出た後に、顔面の筋肉へと分布します。

顔面けいれんは顔面神経が脳幹より出たまさに根元の部分で、蛇行した細い脳血管(小動脈)などが接触、圧迫することにより起こります。血管の拍動が顔面神経を刺激し、これにより顔面のピクピクする動きが生じます。

顔面けいれんは顔面神経が脳幹より出たまさに根元の部分で、蛇行した細い脳血管(小動脈)などが接触、圧迫することにより起こります。血管の拍動が顔面神経を刺激し、これにより顔面のピクピクする動きが生じます。

診断

症状が出ている時に見慣れた医師であればすぐに診断がつきます。初期症状が目の周囲、特に下眼瞼部に限局したけいれんを認めるため、疲れ目や睡眠不足時などに生理的に生じる顔面のピクつきと判断が難しい時があります。

症状は目を強く閉じた後にパッと開いた時や、口元をイーッと引き伸ばすような顔をするとまぶたの下にけいれんを認めやすくなるのもこの病気の特徴です。 診察とともに、画像評価を行います。画像検査はM R I検査となりますが、特に顔面神経と周囲の小動脈が接しているかどうかを判断するために、普段の脳ドックなどでは撮影しない特殊な方法を行います。

片側顔面けいれんは上記でご説明したような顔面神経と微小脳動脈が接していることによって発生する場合がほとんどですが、中には脳動脈瘤や脳腫瘍などが顔面神経を圧迫していることもあります。

症状は目を強く閉じた後にパッと開いた時や、口元をイーッと引き伸ばすような顔をするとまぶたの下にけいれんを認めやすくなるのもこの病気の特徴です。 診察とともに、画像評価を行います。画像検査はM R I検査となりますが、特に顔面神経と周囲の小動脈が接しているかどうかを判断するために、普段の脳ドックなどでは撮影しない特殊な方法を行います。

片側顔面けいれんは上記でご説明したような顔面神経と微小脳動脈が接していることによって発生する場合がほとんどですが、中には脳動脈瘤や脳腫瘍などが顔面神経を圧迫していることもあります。

治療

治療法で一番効果が高いのは手術療法ですが、いきなり手術をすることに抵抗がある人は多く、実際には薬物療法やボツリヌス毒素の注射療法を行なっております。

薬物療法

緊張すると症状が出やすくなるため、精神安定剤を内服します。また、抗けいれん薬(てんかんのお薬)が効果的であるという報告もあり、内服する事がありますが期待するほどの効果は得られていません。

ボツリヌス毒素注射療法

ボツリヌス毒素は食中毒の菌であり、筋弛緩作用があるために食中毒では呼吸筋を麻痺させ命に関わるものですが、それを逆手に取りボツリヌス毒素を希釈して顔の筋肉に注射する事で顔面筋を麻痺させ痙攣させないようにする治療法です。コンチ術ではありませんが、1回注射をすると3-4ヶ月は症状が改善される事が多く、外来で行えることも利点です。

手術療法

顔面神経を圧迫している微小血管を手術にて神経への接触をのぞく方法で、微小血管減圧術と呼ばれます。けいれんしている側の耳の後方に5-10cm程度の皮膚を切開して行います。通常1週間から10日ほどの入院を要します。原因が微小血管の圧迫ではなく、脳腫瘍や脳動脈瘤などの場合には、それに準じた手術療法となります(頻度としては少ないです)。

三叉神経痛

三叉神経痛とは

三叉神経は顔面を上中下(お額、頬、アゴ)と三つに区切った際に、それぞれ三叉に分かれて分布する顔面の知覚神経です。顔面の感覚はこの三叉神経により感じています。

顔を叩かれたりぶつけたりした時に「痛い」と感じるのはこの三叉神経の役割です。また、虫歯で歯が痛くなるのもこの三叉神経の影響です。

三叉神経痛は、歯磨きや洗顔、食事をした際に顔面に激しく鋭い痛みが発生します。まるで雷が落ちたかのように電気が走る、火箸を突っ込まれるような激痛を生じます。一瞬または長くても数秒ほど続きます。逆に痛みの症状が5-10分と続いたり、ジリジリとした痛みの場合は三叉神経痛ではない事がほとんどです。 三叉神経痛には触ると痛みが誘発されるポイントがあり、鼻の横などを触ると前述のような鋭い痛みがありますが、これはこの疾患の特徴的な症状とも言えます。また、季節によって痛みが変動することも多く、秋から冬にかけて痛みが強くなる傾向にあります。

三叉神経痛は、歯磨きや洗顔、食事をした際に顔面に激しく鋭い痛みが発生します。まるで雷が落ちたかのように電気が走る、火箸を突っ込まれるような激痛を生じます。一瞬または長くても数秒ほど続きます。逆に痛みの症状が5-10分と続いたり、ジリジリとした痛みの場合は三叉神経痛ではない事がほとんどです。 三叉神経痛には触ると痛みが誘発されるポイントがあり、鼻の横などを触ると前述のような鋭い痛みがありますが、これはこの疾患の特徴的な症状とも言えます。また、季節によって痛みが変動することも多く、秋から冬にかけて痛みが強くなる傾向にあります。

原因

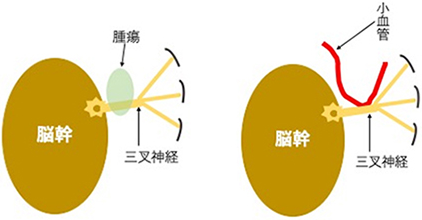

三叉神経痛の原因は三叉神経の異常興奮刺激により生じます。脳腫瘍などがあって発症する症候性のものと、動脈硬化を起こした血管が蛇行し、三叉神経と接触、圧迫しておこる本態性のものがあります。

治療

治療法は主に薬物療法、手術療法、定位放射線療法(γ ナイフ)があります。

薬物療法

三叉神経痛は多くの患者さんで内服による効果が期待できます。お薬は「てんかん」という病気に用いられるカルバマゼピン(商品名としてテグレトール)です。カルバマゼピンが一番効果的ですが、そのほかにもバルプロ酸やフェニトイン、ガバペンチンなど抗てんかん薬も効果があると言われています。共通した副作用は眠気とめまい感、ふらつき感です。肝機能障害が出ることもありますので採血によるチェックも必要です。多くの人は副作用の大小はありますが内服継続する事ができています。

最初は薬物療法が効果的でも、徐々に効かなくなり内服量が増えてしまう事があり、薬物療法の限界となった場合は、手術あるいは放射線療法など他の治療法を考慮する必要があります。

手術療法

三叉神経を圧迫している微小血管を手術にて神経への接触をのぞく方法で、微小血管減圧術と呼ばれます。痛みがある側の耳の後方に5-10cm程度の皮膚を切開して行います。原因が腫瘍の場合は腫瘍を取り除きます。通常1週間から10日ほどの入院を要します。

約9割程度の方が術後痛みが消失しするというデータがあります。

約9割程度の方が術後痛みが消失しするというデータがあります。

手術療法

手術を行わないため、全身麻酔も不要で、傷も有りません。体への負担はほとんどなく、高齢者や全身状態が悪い方には適しています。ガンマ線という特殊な放射線を脳の外側から複数回、ピンポイントで原因となる三叉神経に向けて照射します。6割程度は改善すると言われておりますが、効果が出るまでに数日から数ヶ月要することもあり、再発例も少なくありません。顔面の違和感を副作用として訴える事があります。手術ができない患者さんや、手術に踏み切れない患者さんには適していると言えます。

顔面麻痺

顔面麻痺とは

顔面の筋肉(表情筋)を動かすのは顔面神経の支配で行われます。顔面神経は脳幹部(橋)から出たのちに側頭骨内の長いトンネル(顔面神経管)を通り、耳たぶの後方にある穴(茎乳突孔)より側頭骨を出て、顔面の表情筋へと分布します。そのため、この長い経路の中のどこかの箇所で神経が損傷することにより顔面神経麻痺が生じます。顔面神経は顔面筋を動かす以外にも唾液腺や涙腺を刺激し分泌させたり、舌の前2/3の部分での味覚を感じることを可能にしています。また、大きな音から耳を守るために鼓膜へと作用するあぶみ骨筋神経が含まれています。そのため、後述するような顔面のゆがみ以外にも味覚の異常や音が響くなどといった症状を呈する場合があります。

顔面麻痺はどちらか片側の顔面の筋肉が麻痺して動かなくなってしまう状態を指しますが、原因としては脳そのものに原因がある「中枢性の顔面神経麻痺」と顔の筋肉に分布する部位での顔面神経にトラブルが生じて起きる「末梢性の顔面神経麻痺」とがあります。

顔面麻痺はどちらか片側の顔面の筋肉が麻痺して動かなくなってしまう状態を指しますが、原因としては脳そのものに原因がある「中枢性の顔面神経麻痺」と顔の筋肉に分布する部位での顔面神経にトラブルが生じて起きる「末梢性の顔面神経麻痺」とがあります。

特発性顔面神経麻痺・ベル麻痺・ハント症候群

「朝起きたら顔が動かない」「歯磨きの時に水が口角からこぼれる」など、ある日突然急激に発症する顔面麻痺の中で最も多いのは、ベル麻痺と呼ばれる特発性顔面神経麻痺です。原因不明なことも多いですが、ヘルペスウイルス感染症が顔面神経管の中の顔面神経に感染して生じる「ハント症候群」も有名です。しかし、採血などの検査では、このヘルペスウイルス感染症の存在を立証できないケースがほとんどです。その他、ストレスや高血圧、動脈硬化などが関与する場合もあります。ステロイドと抗ウイルス薬を内服します。治療開始が早く薬の効果が得られる場合は、数週間〜数ヶ月の経過で顔面麻痺は概ね改善していきます。治療開始が遅れたり、薬の効果が乏しい場合は顔面麻痺が一部あるいは完全に残ってしまう可能性があります。

脳卒中(脳梗塞や脳内出血)においても急激な顔面麻痺を認めることもありますが、よくよく観察すると四肢の症状や言語の症状を同時に伴っていることもあり鑑別できます。疑わしい場合には頭部MRI検査を行うことで鑑別する事が可能となります。

外傷性顔面神経麻痺

顔面神経が側頭骨の中を通ることから、頭部外傷により側頭骨の骨折を生じ、神経が挫滅・断裂してしまう場合に生じます。

聴神経腫瘍

顔面神経は脳幹から出た直後に音を伝える神経である聴神経(第8脳神経)とともに頭蓋底部で内耳孔を伴走します。そのため、聴神経腫瘍により顔面神経が圧迫されたり巻き込まれることにより顔面神経麻痺を生じます。

てんかん

てんかんとは

てんかんは、「突然奇声を上げて意識を失い倒れ、口から泡を吹いてガタガタと全身を震わせる病気」と思われがちですが、このような症状は誰もが見てわかる典型的な症状の一つに過ぎず、全てがこのような症状を呈する病気ではありません。けいれん発作を主な症状とする病気ですが、「けいれん=てんかん」では無いのです。

大脳の神経細胞(ニューロン)は規則正しいリズムで調和を保ちながら電気的活動をしています。この電気的活動のことを「脳波」と言います。てんかんはこの神経細胞の激しい電気的な乱れ(脳波の乱れ)が生じることによって起こります。脳波が乱れ過ぎて脳がショート(停電)を起こしてしまっている状態と考えると想像がつきやすいですね。

てんかんをお持ちの方は100人に1人の割合でいると言われており、全国には120万人が推定されています。脳疾患の中でも疾患頻度の高い病気と言えます。 また、本人•家族•社会全体がこの病気のことを正確に理解しておらず、一部では偏見や社会的制限を受けてしまっていることなどが生じており、病気を理解し早期に治療を開始して一般的な日常生活を可能にする必要があります。

原因

てんかんの原因分類を細かく見ていくと大変混乱します。ここではわかりやすく簡単に述べますと以下3つに集約されます。

脳の古傷

出産時の脳障害です。代表的なものは仮死分娩です。

脳炎や髄膜炎などの感染症の既往。

乳幼児期の高熱の持続。

脳炎や髄膜炎などの感染症の既往。

乳幼児期の高熱の持続。

脳の形成異常(生まれる前の話し)

胎性期(お母さんのお腹の中)の4週~16週目頃までは神経系の発達時期です。

この段階で脳の形成障害が生じると「限局性皮質形成」と呼ばれます。脳の一部が少し間違って作られたと言うもので最も多いパターンです。また、神経細胞の移動がスムーズに行われず、神経細胞の塊が本来あるべき場所では無いところに残存してしまった「異所性石灰化」も形成異常の一つです。その他、片側巨脳症、厚脳回症、滑脳症、分裂脳症など小児脳奇形があり薬剤抵抗的な難治性てんかんの原因となります。「スタージ•ウェーバ症候群」などの血管腫や「多発性硬化症」などもてんかんの原因となります。

後天性の脳の病気

脳卒中後(脳梗塞、脳出血など)の脳損傷、頭部外傷後の脳挫傷、海馬硬化症、脳腫瘍、アルツハイマー病など後天的に出現•増悪してくる疾患です。

発作症状

てんかんの症状が出現している時を「発作」と言います。

発作の症状も非常に多様なため、以下2つにまとめました。

発作の症状も非常に多様なため、以下2つにまとめました。

全般発作

皆さんがイメージしている典型的な発作です。意識を失い、四肢を突っ張り、そしてガタガタと震わせます。口から泡を吹いたり、舌を噛みちぎってしまう、全身けいれん発作のことを言います。時に発作中にも意識はある場合もあります。

部分発作

部分発作には「意識がある場合」と「意識がない場合」とがあります。意識がある部分発作を単純部分発作、意識がない場合を複雑部分発作と呼びます。 単純部分発作は顔や手の軽いけいれんが典型的です。その他の症状でも、眩しい、嫌な匂い、変な音、腹痛、嘔気、不安感、恐怖感、動悸、デジャブーなどとても「てんかん」とは思わない症状を呈することもあります。

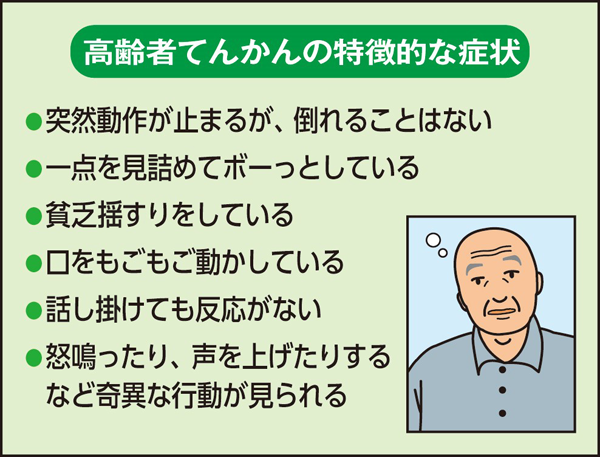

複雑部分発作は意識が曇り、一点を見つめたり、なんだかボーッとしたりと仕事を一休みするかのような仕草を呈します。口をもぐもぐしたり、舌なめずりをしたり、笑みを浮かべたり、お腹の辺りをまさぐったり、着衣行為をしたりと目的があるようで目的のない動き(自動症)を伴います。発作は1~2分程度で治ることが多く、発作時のことを本人は覚えておりません。食事中にお茶碗を落としたり、知らずに手を火傷していたりして気付くこともあります。側頭葉てんかんでよく認められる発作です。

側頭葉てんかん

てんかんに発症年齢は決まっていません。どの年齢でも突然おこるものです。

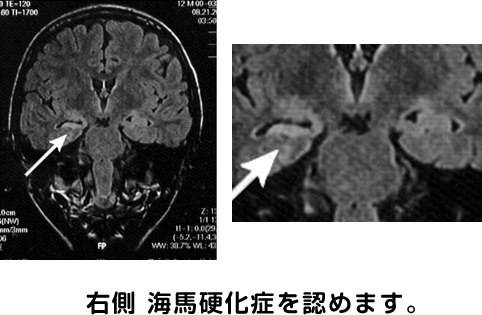

成人発症で最も多いてんかんは側頭葉てんかんです。海馬硬化症が原因となる内側側頭葉てんかんは、成人発症のてんかんの中でも最多で本邦では5万人程度いると推定されている難病指定疾患です。乳幼児期に熱性痙攣の既往がある方に多く認めます。海馬は記憶の中枢であるため、しばしば記憶の低下を訴えてきます。

成人発症で最も多いてんかんは側頭葉てんかんです。海馬硬化症が原因となる内側側頭葉てんかんは、成人発症のてんかんの中でも最多で本邦では5万人程度いると推定されている難病指定疾患です。乳幼児期に熱性痙攣の既往がある方に多く認めます。海馬は記憶の中枢であるため、しばしば記憶の低下を訴えてきます。

| 側頭葉てんかんの特徴 | |

| 原因 | 不明 乳幼児期に熱性痙攣の既往がある事が多い |

| 症状 | 上腹部不快感などの前兆の後に、口を動かす自動症や複雑部分発作を認め、時に全身痙攣(二次性全般化)へと移行する |

| 随伴症状 | 記憶の低下、攻撃性、恐怖感、不安感、など |

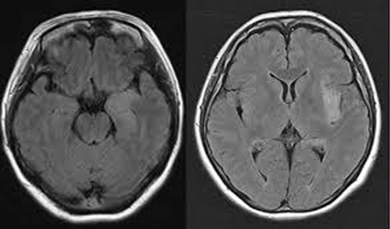

| 画像 | MRIにて海馬硬化症を認める事が多い |

| 療法 | 抗てんかん薬の内服、薬剤抵抗時は手術療法 |

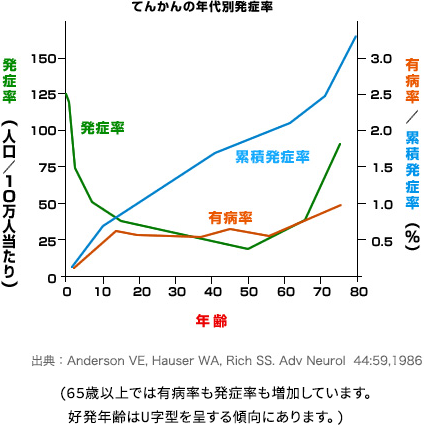

高齢者てんかん

ここで言う高齢者はWHOの基準では65歳以上を指します。そのため65歳以上に発生し、特徴的な発作を呈するてんかんを高齢者てんかんと呼びます。なぜこの概念が大切かと申しますと、「認知症」や「うつ病」と誤診されてしまうケースが多いからです。つまり高齢者てんかんは典型的な全身痙攣発作とは発作型がかけ離れており、むしろ記憶の低下や易怒性、攻撃性などを伴い認知症やうつ病といった症状に似ております。そのため、治療法が全く異なるこれらの疾患と高齢者てんかんを鑑別する必要があるのです。

高齢者の初めてのてんかん発作の場合は画像診断が重要となります。脳血管障害、アルツハイマー型認知症、脳腫瘍などが隠れているケースも多く、MRI検査が最も適切な検査とされています。また通常の脳波検査では異常を見つけにくいと言う特徴もあります。

治療法は抗てんかん薬ですが、一般成人の服用量よりも低容量での効果が期待できる場合が多い特徴があります。また内服による治療効果が持続するとも言われております。しかし、高齢の方は既に持病による多くの薬を服用していることも日常的であり、相互作用や副作用に注意しながら内服を続ける必要性から、内服だけを繰り返し処方されるのではなく専門性の高い医療機関への継続通院が必要となります。

治療法は抗てんかん薬ですが、一般成人の服用量よりも低容量での効果が期待できる場合が多い特徴があります。また内服による治療効果が持続するとも言われております。しかし、高齢の方は既に持病による多くの薬を服用していることも日常的であり、相互作用や副作用に注意しながら内服を続ける必要性から、内服だけを繰り返し処方されるのではなく専門性の高い医療機関への継続通院が必要となります。

てんかんの注意点

大事なことはてんかんへの偏見を無くし、正しい知識を身につけ、適切な診断のもと治療を継続することです。

日常生活での注意点は以下があげられます。

①薬の飲み忘れ(怠薬)

②睡眠不足

③精神的ストレス

④体調不良

⑤前夜の大量の飲酒後

⑥生理

薬の飲み忘れによる、または、「薬が無くなったからまあいいや」など意図的に内服を中止した事によるリバウンド発作で救急車搬送されることはよく見かけます。症状の自覚が無い中で毎日の内服は苦痛ではありますが、発作が無いことで日常生活を普通に送る事ができますので、怠薬だけは絶対に避けましょう。

怠薬以外でも、上記原因をなるべく注意点を除去できるような生活様式をとり、発作をなくすように心がけましょう。

てんかん発作での事故で多いのは「溺死」、「転落死」です。一番多いのが入浴中の発作による水没、溺死です。また、駅でのプラットホームからの転落による電車人身事故、高所からの転落による転落外傷死などにも注意が必要です。プラットホームの端っこギリギリを歩いたり、高所での作業を行うことは極力避けましょう。 怠薬の原因に経済的負担の問題も生じています。最新の抗てんかん薬は副作用も少なく痙攣を抑制する効果が高いものが続々と開発されておりますが、その中には薬価が非常に高額なものもあり、通院受診料や薬代など経済的な問題も生じます。てんかんと診断されましたら、一日も早く「自立支援医療制度」を活用し、医療費にかかる経済的負担を軽減しましょう。

怠薬以外でも、上記原因をなるべく注意点を除去できるような生活様式をとり、発作をなくすように心がけましょう。

てんかん発作での事故で多いのは「溺死」、「転落死」です。一番多いのが入浴中の発作による水没、溺死です。また、駅でのプラットホームからの転落による電車人身事故、高所からの転落による転落外傷死などにも注意が必要です。プラットホームの端っこギリギリを歩いたり、高所での作業を行うことは極力避けましょう。 怠薬の原因に経済的負担の問題も生じています。最新の抗てんかん薬は副作用も少なく痙攣を抑制する効果が高いものが続々と開発されておりますが、その中には薬価が非常に高額なものもあり、通院受診料や薬代など経済的な問題も生じます。てんかんと診断されましたら、一日も早く「自立支援医療制度」を活用し、医療費にかかる経済的負担を軽減しましょう。

てんかんと運転

てんかんと診断されたからと言って、全員が一律に自動車運転をできないと言うのは大きな誤解です。適切な治療を受けることで安全な自動車運転に支障が無いと判断される場合は運転が可能です。この「判断」は自己判断ではなく主治医と公安による医学的判断を指します。

また、主治医の判断は「改正道路交通法」と「自動車運転死傷処罰法」を根拠に医学的な経過を合わせた総合的判断となります。

適切な治療のもと「運転に支障が生じるおそれのある発作が2年間無いこと」が最低条件となります。適切な治療のもとですので、お薬を内服していても規則正しい内服管理により発作を抑制できている場合には自動車運転が可能です。

ただし、大型免許と第2種免許に関しましては、内服をしなくても5年以上発作が抑制されている事が必要ですので、あまりお勧め致しません。

安全に運転してはいけない状態であることを知っていながら運転し、死傷事故を起こした場合の罰則が強化されました。社会の一員としての責任ですので、必ず主治医と相談しましょう。

また、主治医の判断は「改正道路交通法」と「自動車運転死傷処罰法」を根拠に医学的な経過を合わせた総合的判断となります。

適切な治療のもと「運転に支障が生じるおそれのある発作が2年間無いこと」が最低条件となります。適切な治療のもとですので、お薬を内服していても規則正しい内服管理により発作を抑制できている場合には自動車運転が可能です。

ただし、大型免許と第2種免許に関しましては、内服をしなくても5年以上発作が抑制されている事が必要ですので、あまりお勧め致しません。

安全に運転してはいけない状態であることを知っていながら運転し、死傷事故を起こした場合の罰則が強化されました。社会の一員としての責任ですので、必ず主治医と相談しましょう。

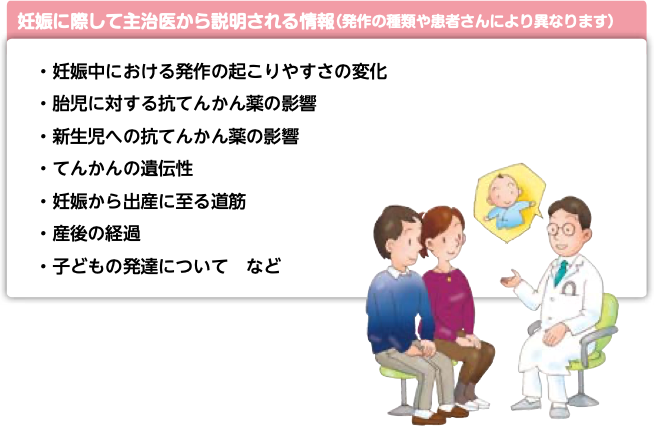

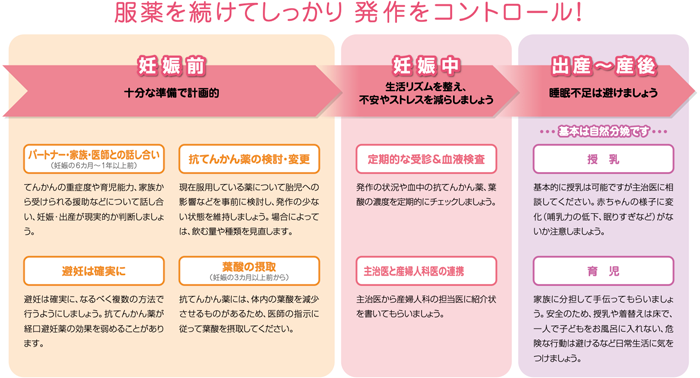

女性とてんかん

てんかんで治療中の女性にとって大きな関心ごとであり、悩み事でもあるのが妊娠と出産、さらには生まれてくる子供へのお薬の影響では無いでしょうか?てんかんが妊娠に妊娠や出産に影響しないか、またお薬を内服していて生まれてくる胎児に奇形などの影響は及ばないかなど心配は尽きません。

てんかんを治療しながら妊娠出産し、母子ともに元気に幸せな家庭を築いている方はたくさんいらっしゃいます。

妊娠する上での注意事項や妊娠中の管理、出産時の管理、出産後の管理とその時その時でお薬を含め管理方法が異なりますので、妊娠希望の女性は妊娠前に主治医にご相談下さい(胎児奇形の発生は妊娠4週−16週と、妊娠に気付く前にすでに生じる可能性があるため)。

めまい

めまいの原因

めまいの原因は、①耳の異常が原因、②脳の異常が原因、③その他の原因、に大きく分類されます。

①耳の異常が原因

- 良性発作性頭位変換性めまい

- メニエール病

- 前庭神経炎

- 外リンパ瘻

②脳の異常が原因

- 脳卒中:脳梗塞や脳出血

- 椎骨脳底動脈循環不全

- 聴神経腫瘍・脳腫瘍

- てんかん

③その他の原因

- 血圧の変動:高血圧症や低血圧症

- 不整脈

- 低血糖

- 心因性

- 頸性めまい

回転性めまい

症状

- 自分がグラグラ回る感じ

- 周囲がグラグラ回る感じ

- 物が左右上下にぶれる感じ

浮動性めまい

症状

- 体がふわふわした感じでふらつく

- まっすぐ歩けない

- 姿勢を保つのが難しい

目の前が真っ暗になるようなめまい

症状

- 立ち上がる時にくらっとする

- 意識を失って倒れてしまう

認知機能障害(認知症・アルツハイマー)

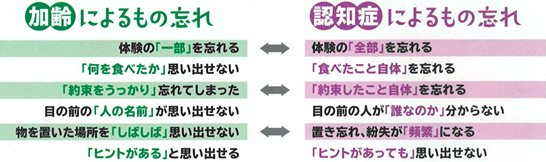

物忘れ=認知症ではありません。物忘れは生理的な老化現象であり、病気ではありません。人の名前や物の名前を忘れてしまうと訴え外来受診される事が多いです。一方で認知症は何かの病気によって脳の神経細胞かが壊れるために起こる症状や状態をいいます。そして認知症の進行により、だんだんと理解する力や判断する力が無くなって、社会生活や日常生活に支障が出てくるようになります。

本邦の65歳以上の認知症有病率は8%以上です。認知症は増加傾向にあり特にAlzheimer病が増加しています。

認知症の分類は後述するように複数ありますが、本邦ではAlzheimer病が最も多く、次いで血管性認知症、Lewy小体型認知症と続きます。

認知症は記憶障害が主の症状ですが、それ以外にも周辺症状といって幻覚、妄想などの心理症状や脱抑制など行動異常を伴います。

認知症の代表的な「アルツハイマー型認知症」「レビー小体型認知症」「脳血管性認知症」「前頭側頭葉型認知症」を以下に表をまとめました。詳細は個々の疾患で記載しています。

認知症の代表的な「アルツハイマー型認知症」「レビー小体型認知症」「脳血管性認知症」「前頭側頭葉型認知症」を以下に表をまとめました。詳細は個々の疾患で記載しています。

| アルツハイマー型認知症 | レビー小体型認知症 | 血管性認知症 | 前頭側頭葉型認知症 | |

| 脳の変化 | アミロイド蛋白やタウ蛋白が、海馬を中心に脳の広範囲に出現する。脳の神経細胞が死滅していく | レビー小体という蛋白により神経細胞が死滅してしまう | 脳梗塞・脳出血などが原因で、脳の血管循環が悪くなり、脳の一部が壊死してしまう | タウ蛋白あるいはTDP-43が関与している説があるが、未だ原因不明 |

| 画像初見 | 海馬を中心に脳の萎縮がみられる | はっきりした脳の萎縮はみられないことが多い | 脳が壊死したところが確認できる。脳深部白質病変を認める | 前頭葉と側頭葉に限局した萎縮を認める。どう部位の血流低下も認める |

| 男女比 | 女性に多い | 男性がやや多い | 男性に多い | 男女差は殆どなく若年性 |

| 初期の症状 | もの忘れ | 幻視、妄想、うつ症状パーキンソン症状 | もの忘れ | 人格障害、行動変容、言語の障害 |

| 特徴的な症状 | 認知機能障害、もの盗られ妄想、徘徊取り繕いなど | 認知機能障害(注意力)、幻視、錯視、妄想、うつ症状、パーキンソン症状、睡眠時の異常言動、自律 | まだらな認知機能障害、手足の痺れ、麻痺、感情のコントロールがうまくいかない | 万引きのような軽犯罪、身だしなみに無頓着、脱抑制、暴力 |

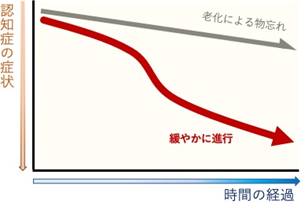

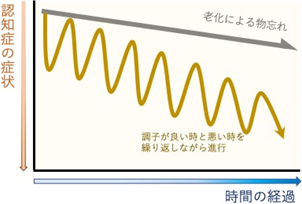

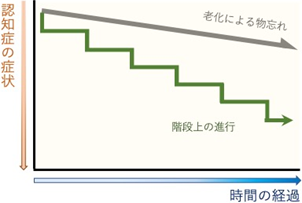

| 経過 | 緩徐な経過。記憶障害から始まり、広範な障害へ徐々に進行する | 調子の良い時と悪い時を繰り返しながら進行する。時に急速に進行することもある | 原因となる疾患によって異なるが、比較的急に発症し階段的に進行していくことが多い | 意思決定能力が大きく損なわれる。 |

アルツハイマー病

アルツハイマー型認知症は65歳以上の6人に1人はかかっているという最も多い認知症の代表です。ベータタンパクやタウタンパクという異常なタンパク質が脳にたまって神経細胞が死んでしまい、脳が萎縮してしまいます。記憶の中枢を担っている海馬という部分から萎縮が始まり、だんだんと脳全体へ広がります。

①認知機能障害

最も代表的な症状は近時記憶障害です。

近時記憶障害とは少し前(3-4分など数分~数10分程度)の記憶を持続できないという障害です。特に「約束の忘れ」、「物の置き場所が分からなくなる」、「同じことを初めて話すかのように繰り返し話す」などの症状が特徴的です。逆に遠隔記憶といって発病前の個人の生活史や歴史的事件などは覚えていることが多いです。 進行すると計算や書字ができなくなったり、視空間障害により家の中やよく知った場所でも迷うようになります。言語面では言葉を変換できなくなり「あれ」「それ」と言った指示語が増えてくるのが特徴です。

言葉はスムーズに話す(流暢性は保たれる)が、錯語(作り話し)が目立つようになり、進行すると知的機能が全般的に低下し、周囲に対する認識ができなくなり、言葉は錯語だけとなり会話が全く通じなくなってしまい、最終的には無言になります。

近時記憶障害とは少し前(3-4分など数分~数10分程度)の記憶を持続できないという障害です。特に「約束の忘れ」、「物の置き場所が分からなくなる」、「同じことを初めて話すかのように繰り返し話す」などの症状が特徴的です。逆に遠隔記憶といって発病前の個人の生活史や歴史的事件などは覚えていることが多いです。 進行すると計算や書字ができなくなったり、視空間障害により家の中やよく知った場所でも迷うようになります。言語面では言葉を変換できなくなり「あれ」「それ」と言った指示語が増えてくるのが特徴です。

言葉はスムーズに話す(流暢性は保たれる)が、錯語(作り話し)が目立つようになり、進行すると知的機能が全般的に低下し、周囲に対する認識ができなくなり、言葉は錯語だけとなり会話が全く通じなくなってしまい、最終的には無言になります。

②精神症状

70-80%の人に初期より自発性低下、無関心さが目立ちます。次いで多いのは妄想(特に物盗られ妄想)、うつ症状です。40-50%程度に認めます。

中等度以上になると徘徊や興奮、易刺激性が目立つようになり多動で落ち着きがなく、引き出しを開けたり閉めたりするような繰り返し行動が見られます。

③局所神経症状

一部の家族性のもの以外ではほとんど神経症状(けいれん発作やピクつきなど)は見られません。

④治療法

現行では4種の治療薬を複合して用います。ドネペジル「アリセプト」、リバスチグミン「イクセロンパッチ」、ガランタミン「レミニール」、メマンチン「メマリー」用います。アリセプト、イクセロンパッチ、レミニールは比較的軽症~中症用いいます。メマリーは中症~重症例に用います。これらはアルツハイマー型認知症を改善させるというよりは進行を抑制することが主眼であり、またこれらの薬剤は類似性があるため、別の薬へと変更しても人によっては効果が乏しいことがあります。

レビー小体型認知症

脳の神経細胞の中に「レビー小体」と呼ばれる異常なタンパク質の塊がみられます。このレビー小体が大脳に広く現れると、その結果認知症になります。MRIなどの画像検査では、はっきりとした脳の萎縮は認めないことも特徴です。高齢の方、75~80歳くらいの方に多く認められます。基本的に遺伝することはありません。

初期には記憶障害は目立たない事も多く、なんとなく注意力が無くなる、物が歪んで見えるなどの症状が現れます。日内変動が大きく、1日の中でも頭がはっきりしている時間帯と、ボーとして極端に理解する能力が低下している時間帯があり、それらが入れ替わります。

「幻視」といって実際には見えないものが本人にははっきりと見える症状も特徴的です。「知らない人が部屋に座っている」「ネズミが壁を這いまわっている」など発言も具体的です。また「錯視」といってタオルの花柄が人の顔に見えたり、廊下や道路が波打って見えるなどと訴えることがあります。 睡眠時の異常行為として寝ている時に大声で叫んだり、奇声をあげたりもします。

身体面の症状として「パーキンソン症状」を呈することがあります。動作が遅くなったり、無表情、筋肉の強張り、前傾姿勢での小刻み歩行などが特徴的です。

また、自律神経失調症の夜な発汗、寝汗、頻尿、だるさ、めまいなどを伴うこともあります。

症状が進行すると嚥下能力が低下し、唾液や食べ物が気管に入り肺炎を起こしやすくなってしまいます。

このようのレビー小体型認知症には①認知機能の変動、②繰り返し出現する幻視、③パーキンソン症状といった3徴と呼ばれる特徴的は症状があります。 完全に治したり進行を止めたりする治療法は確立されておりませんが、認知機能の低下や変動、幻視に対してアルツハイマー病の治療薬が有効な場合があります。パーキンソン症状に対してはパーキンソン病の治療薬が有効な場合があります。

「幻視」といって実際には見えないものが本人にははっきりと見える症状も特徴的です。「知らない人が部屋に座っている」「ネズミが壁を這いまわっている」など発言も具体的です。また「錯視」といってタオルの花柄が人の顔に見えたり、廊下や道路が波打って見えるなどと訴えることがあります。 睡眠時の異常行為として寝ている時に大声で叫んだり、奇声をあげたりもします。

身体面の症状として「パーキンソン症状」を呈することがあります。動作が遅くなったり、無表情、筋肉の強張り、前傾姿勢での小刻み歩行などが特徴的です。

また、自律神経失調症の夜な発汗、寝汗、頻尿、だるさ、めまいなどを伴うこともあります。

症状が進行すると嚥下能力が低下し、唾液や食べ物が気管に入り肺炎を起こしやすくなってしまいます。

このようのレビー小体型認知症には①認知機能の変動、②繰り返し出現する幻視、③パーキンソン症状といった3徴と呼ばれる特徴的は症状があります。 完全に治したり進行を止めたりする治療法は確立されておりませんが、認知機能の低下や変動、幻視に対してアルツハイマー病の治療薬が有効な場合があります。パーキンソン症状に対してはパーキンソン病の治療薬が有効な場合があります。

血管性認知症

①認知症がある

②脳血管障害(脳梗塞、脳出血、深部白質病変など)がある

③両者に因果関係がある

血管性認知症は簡単に言うと上記が成り立つ場合です。60歳~70歳台の男性に多い傾向があります。脳梗塞や脳出血により一気に悪化することが多く、繰り返すごとに階段上に悪化していきます。小さな血管が損傷された場合は、階段状でもやや緩徐に進行することがあります。 また、大脳白質病変という慢性の虚血性変化を認める若年者が増えています。頭部MRIなどで、「白いポツポツがたくさん有った」と言われるのがこの脳深部白質病変です。一般的には無症状ですが、程度が強くなると認知機能障害の原因となるため注意が必要です。 動脈硬化の進行を抑えることが重要であり、高血圧や糖尿病、脂質異常症の是正と禁煙や適度な運動が必要となります。大脳白質病変がある方で症状が無い場合には、脳ドックなど定期的な脳MRI検査をお勧め致します。

②脳血管障害(脳梗塞、脳出血、深部白質病変など)がある

③両者に因果関係がある

血管性認知症は簡単に言うと上記が成り立つ場合です。60歳~70歳台の男性に多い傾向があります。脳梗塞や脳出血により一気に悪化することが多く、繰り返すごとに階段上に悪化していきます。小さな血管が損傷された場合は、階段状でもやや緩徐に進行することがあります。 また、大脳白質病変という慢性の虚血性変化を認める若年者が増えています。頭部MRIなどで、「白いポツポツがたくさん有った」と言われるのがこの脳深部白質病変です。一般的には無症状ですが、程度が強くなると認知機能障害の原因となるため注意が必要です。 動脈硬化の進行を抑えることが重要であり、高血圧や糖尿病、脂質異常症の是正と禁煙や適度な運動が必要となります。大脳白質病変がある方で症状が無い場合には、脳ドックなど定期的な脳MRI検査をお勧め致します。

前頭側頭型認知症

原因がはっきりと分かっておらず、脳の中の前頭葉と側頭葉の神経細胞が少しずつ壊れていくことによって、多彩な症状を呈する認知症です。他人への配慮ができなかったり、周りの状況にかかわらず自分が思った行動をしてしまうといった、性格の変化や行動異常が前面に出るため、認知症を疑いにくい疾患です。店のものを断りなく持ってきたり、交通ルールを無視して赤信号を通過してしまうなどの行動がみられます。また、こだわりが強くなり毎日同じ時間に決まったことをするといった行動も認められます。

家族が注意すると興奮したり暴力的になることも多いです。若年で発症することが多く、ほとんどの方が70歳頃までに発症します。遺伝性は一部を除き認めないという説が有力です。

残念ながら確立された治療法は認めておらず、社会生活上で迷惑となるような行動が強く現れる場合には、生活環境を変えたり、短期入院などを行うことにより、その行動を別の、より許容できる行動に変えるようにしていきます。

家族が注意すると興奮したり暴力的になることも多いです。若年で発症することが多く、ほとんどの方が70歳頃までに発症します。遺伝性は一部を除き認めないという説が有力です。

残念ながら確立された治療法は認めておらず、社会生活上で迷惑となるような行動が強く現れる場合には、生活環境を変えたり、短期入院などを行うことにより、その行動を別の、より許容できる行動に変えるようにしていきます。

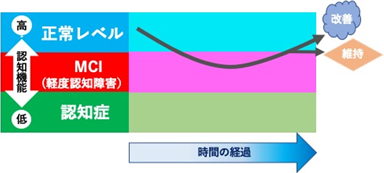

認知症予備軍

MCI(軽度認知機能障害)を見逃さないことが重要です!

認知症はいきなり発症するわけではなく、一歩手前のグレーゾーンがあります。その段階のことをMCI(軽度認知障害)といい、認知症予備軍です。65歳の高齢者の4人に1人は軽度認知障害MCIと言われています。認知症の「一歩手前」の状況で、物忘れのような症状が出るものの症状はまだ軽く、認知症では無いため自立した生活ができると言われています。多くの認知症は、現在の治療では完治させることはできませんが、軽度認知障害(MCI)を正しく知り、軽度認知障害(MCI)のうちに早期発見に務めることが予防において何より需要です。

MCI(軽度認知障害)の定義

- 記憶障害の訴えが家族または本人から認められる

- 客観的に1つ以上の認知機能(記憶や見当識)が認められる

- 日常生活動作は正常

- 認知症ではない

MCI(軽度認知障害)の具体例

- 同じ会話を繰り返す。同じことを何度も言う

- 同じ質問を何度も聞く

- 物の置忘れやしまい忘れた増える

- 外出時の服装に無頓着となる

- 道に迷ってしまう

- 最近の旅行のことは覚えていても、「いつ」「どこ」と踏み込んだ内容が思い出せない

- 物事を順序立てて行えない。例えば炊事で焦がしてしまうことも目立つ

- 意欲低下。新しいことを覚えようとしない。

運動療法

適度な運動は全身の血流を改善し脳の活性化へとつながります。有酸素運動を多く取り入れましょう。軽く汗をかく程度の運動が最適です。引き算やしりとりなど頭を使いながら運動することも有効であると言われており、MCI(軽度認知障害)の方の維持、向上に役立ち、悪化を防ぎます。

食事療法

バランスの良い食事が重要です。魚を多く摂取することも効果的です。野菜や果物を多く取ることも重要です。塩分過多は高血圧症の原因になるため注意しましょう。

睡眠を十分に取りましょう

日中のだらだらとした睡眠は認知症の方々に共通する習慣です。テレビを見ながら寝てしまう、夜に寝られなくなり朝起きるのが遅くなるといった悪循環となります。日中は積極的に活動し夜間にしっかりと睡眠を取りましょう。

人とのコミュニケーション

1人で閉じこもらず、いろんな人と会話しましょう。ピクニックやカラオケなどの気分転換も需要です。声を出す習慣を作りましょう。また、他人と接することで人に対して気遣うことや、自分の存在意義を見出すこともできます。

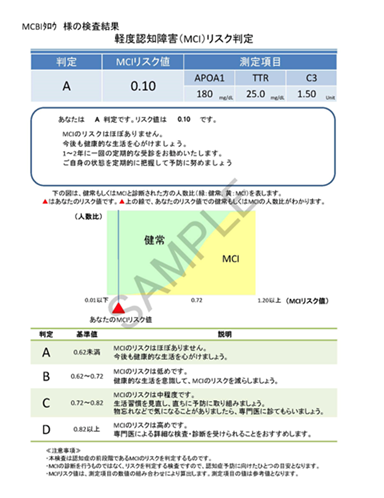

MCIスクリーニング検査

アルツハイマー型認知症は上述のように(アルツハイマー型認知症の項参照)、アミロイドベータペプチドという老廃物が脳に蓄積し、神経細胞を破壊することにより発症します。MCIスクリーニング検査はアルツハイマー型認知症の初期段階であるMCI(軽度認知障害)のリスクをはかる血液検査です。

検査の目的は、健康診断と同じようにご自身の変化を早く発見し、定期的に検査を受ける事により予防を行い、進行を遅らせることです。

検査は至って簡単です。少量の採血を行うのみです。採取した採血を専門の分析機関へと提出します。2-3週間後に検査結果は当クリニックより患者様へお渡しいたします。

検査の目的は、健康診断と同じようにご自身の変化を早く発見し、定期的に検査を受ける事により予防を行い、進行を遅らせることです。

検査は至って簡単です。少量の採血を行うのみです。採取した採血を専門の分析機関へと提出します。2-3週間後に検査結果は当クリニックより患者様へお渡しいたします。

MCI検査の詳細は下記URLからもご覧いただけます。

https://www.nk-m.co.jp/project/mci_screening/

https://www.nk-m.co.jp/project/mci_screening/

| 検査費用 | 25,000円(税込) |

|---|

※本検査は医療機関での採血が必要です。

※健康保険が適用外ですので、人間ドックと同様に自費の検査となります。

※健康保険が適用外ですので、人間ドックと同様に自費の検査となります。

アルツハイマー病の新しい治療

2023年12月に新しい認知症の薬であるレケンビ点滴静注液200mg/500mg(一般名レカネマブ)が発売されました。また、新たな認知症治療薬「ケサンラ点滴静注液350mg」(一般名:ドナネマブ(遺伝子組換え))が9月24日に薬事承認され、2024年11月26日に発売されました。

これまでの薬と違って認知症の原因となる脳内に溜まったアミロイドβというタンパク質を除去することによって症状の進行を直接抑制する効果が期待出来る画 期的な薬で、「アルツハイマー病による軽度認知障害(MCI)」と「アルツハイマー病による軽度の認知症」の方が対象となります。

この薬は認知症の専門診療を適切に行えるための基準を満たした医療機関でのみ使用できる薬です。 認知症の原因となる疾患にはいろいろな病気がありますが、最も頻度が高い病気がアルツハイマー病です。 アルツハイマー病では症状が出る何年も前からアミロイドβという異常物質が脳内に蓄積しはじめます。 このアミロイドβが塊となって神経細胞が障害されてくると脳の働きが落ち、アルツハイマー病による軽度認知障害という認知症の前段階を経て、アルツハイマー型認知症へとゆっくりと進行していきます。

まずはもの忘れなどの症状があり、その原因がアルツハイマー病であることをしっかり診断する必要があります。 このため、専門医師の診察、神経心理検査、MRI検査などを受けていただきます。これらの検査で治療対象となることや安全に治療を受けることができそうであることを確認します。その上でアミロイドPET検査や髄液検査を受けてアミロイドが脳に溜まって悪さをしていることを調べる必要があります。

これまでの薬と違って認知症の原因となる脳内に溜まったアミロイドβというタンパク質を除去することによって症状の進行を直接抑制する効果が期待出来る画 期的な薬で、「アルツハイマー病による軽度認知障害(MCI)」と「アルツハイマー病による軽度の認知症」の方が対象となります。

この薬は認知症の専門診療を適切に行えるための基準を満たした医療機関でのみ使用できる薬です。 認知症の原因となる疾患にはいろいろな病気がありますが、最も頻度が高い病気がアルツハイマー病です。 アルツハイマー病では症状が出る何年も前からアミロイドβという異常物質が脳内に蓄積しはじめます。 このアミロイドβが塊となって神経細胞が障害されてくると脳の働きが落ち、アルツハイマー病による軽度認知障害という認知症の前段階を経て、アルツハイマー型認知症へとゆっくりと進行していきます。

まずはもの忘れなどの症状があり、その原因がアルツハイマー病であることをしっかり診断する必要があります。 このため、専門医師の診察、神経心理検査、MRI検査などを受けていただきます。これらの検査で治療対象となることや安全に治療を受けることができそうであることを確認します。その上でアミロイドPET検査や髄液検査を受けてアミロイドが脳に溜まって悪さをしていることを調べる必要があります。

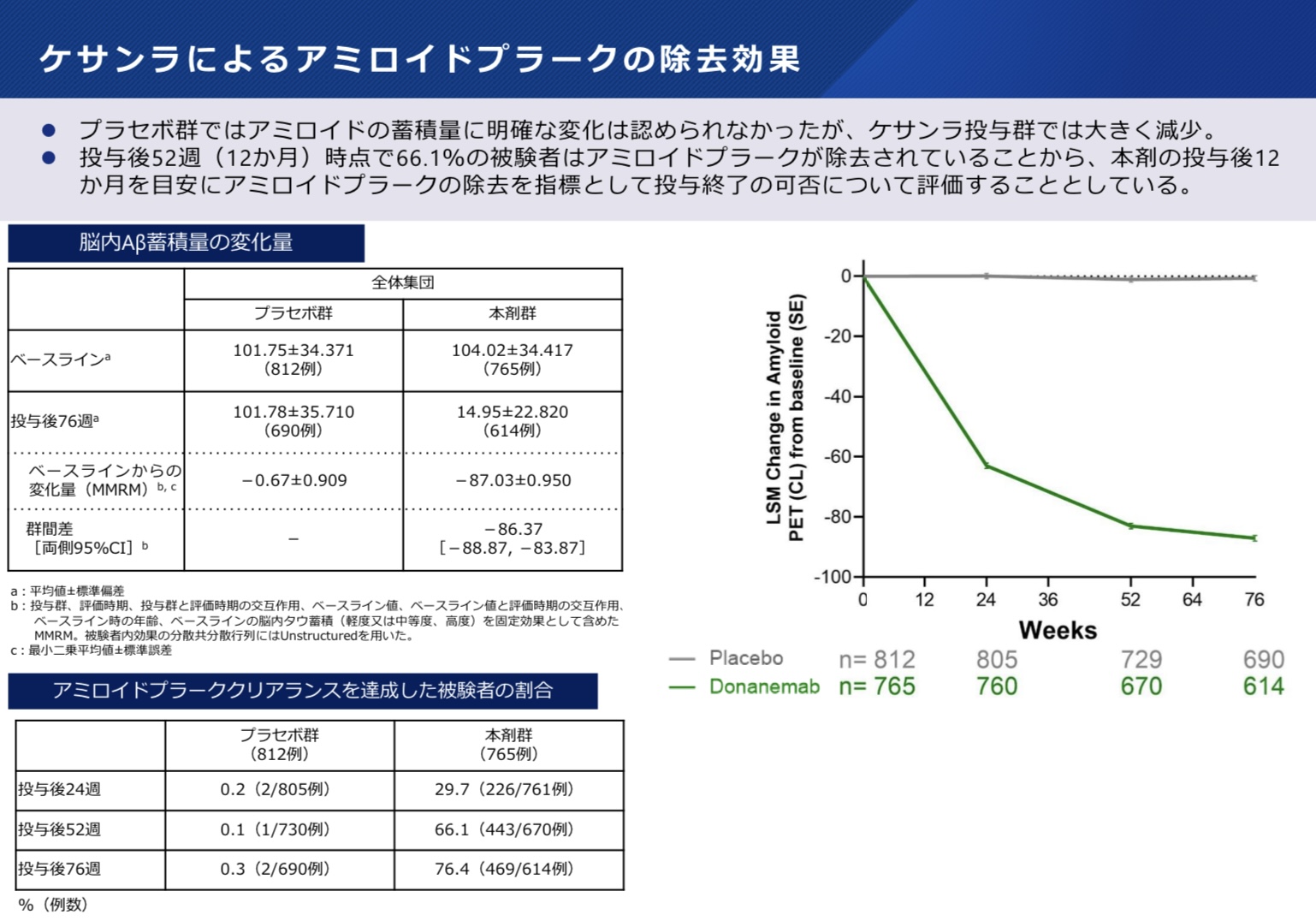

ケサンラの特徴

- 認知症の原因とされる、アミロイドβの除去を目的に開発された薬です

- 対象はアルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度認知症の方です

- 4週に1回、30分かけて点滴をします

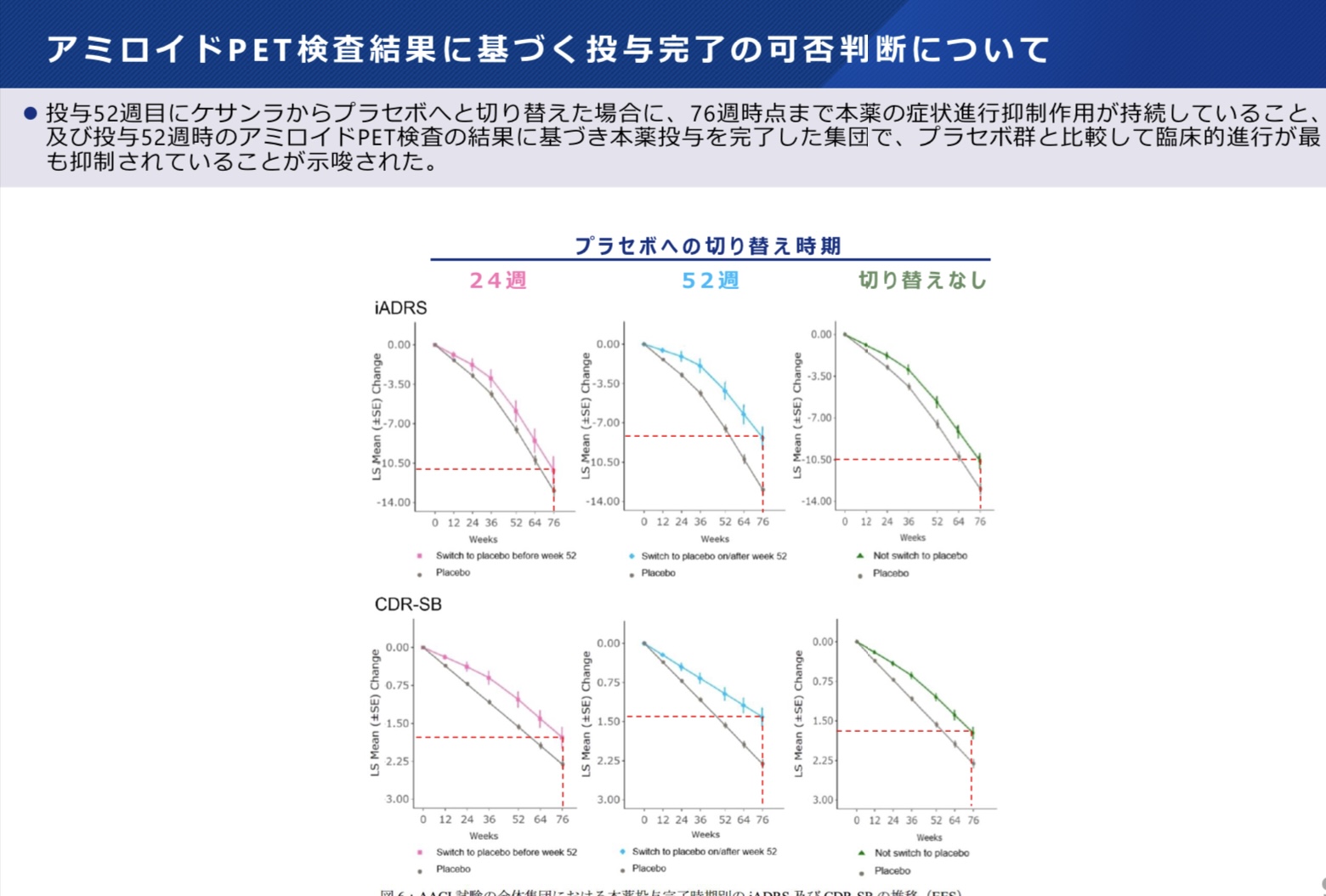

- あらかじめ、投与期間が決まっています。 原則最長18ヶ月の投与ですが、12ヶ月を目処にアミロイドPET検査をし、アミロイドβの除去が確認された場合は、その時点でケサンラの投与を完了できます。

- 投与を完了しても症状進行抑制作用が持続することが確認されています。

- 注入に伴う反応や脳の腫れ、出血などの副作用の可能性があります。

認知症のようで認知症では無い他の疾患

認知症に似た症状を呈する疾患はたくさんあり鑑別することが非常に大切です。言い換えるとこれらを治療することにより認知機能障害も改善する可能性が高い疾患です。以下が代表的な鑑別すべき他疾患です。

認知症と鑑別するべき他疾患

- 特発性正常圧水頭症

- 慢性硬膜下血腫

- 甲状腺機能低下症

- 脳炎などの神経感染症

- うつ病

- せん妄

- ビタミン欠乏症

特発性正常圧水頭症

認知症かもしれないという受診の中に、「正常圧水頭症」であることが多くあります。歩行障害・尿失禁・認知機能低下を三徴とします。画像(CTないしはMRI)検査にて脳室拡大や大脳円蓋部の狭小化など特徴的な所見を有するため診断がつきます。手術により改善する可能性があります。

慢性硬膜下血腫

頭部外傷後(階段に頭をぶつけた程度の軽いものも含む)1−2ヶ月くらい経過して、脳と頭蓋骨の間(正確には脳と硬膜の間)に赤ワイン様のどす黒い血腫がゆっくりと溜まりだし、脳を圧迫する病気です。もともと脳の萎縮が強い高齢者に多く認めますが、抗血栓薬(血液サラサラのお薬)を内服している患者さんにも発生しやすいです。認知機能の低下(スマートホンが打てない、記憶が落ちるなど)や軽い麻痺(茶碗を落とす、靴が履きにくいなど)を呈し気づかれることが多い疾患です。頭部C T検査で容易に診断がつきます。手術により血腫を取り除く必要がありますが、血腫が取り除かれると圧迫された脳が戻るため、神経症状も改善します。

甲状腺機能低下症

甲状腺機能低下症はミオパチー(筋肉異常)、ニューロパチー(神経異常)、小脳失調、認知機能低下など多彩な症状を呈します。甲状腺はエネルギーの源のホルモンを分泌させる組織であり、この甲状腺機能が低下することで全体的に沈む方向である無気力・動作緩慢・易疲労感・嗜眠・記憶力の低下などアルツハイマー型認知症に似た症状を呈します。甲状腺機能低下症の患者さんの有病率は高いため、認知機能障害を疑った場合には甲状腺機能のスクリーニングも重要と考えています。

神経感染症

亜急性~慢性に進行する神経感染症(脳炎・髄膜炎)では、見当識障害や高次脳機能障害が主症状となり、一見して認知症のような症状を認めることがあります。認知症と判断して初期治療が遅れることが予後の悪化につながることにもなります。脳脊髄液検査や脳MRI検査を行い、早期治療が必要になります。

うつ病

高齢化社会に伴い高齢者のうつ病は年々増えてきています。「歳をとれば誰しもがうつっぽくなる」と言われることがありますが、一般的な「老化現象」と「うつ病」は全く異なるものです。しかし高齢者のうつ病は典型的なうつ病の診断基準には当てはまらないことが多く(典型例は1/3-1/4程度)、症状の一部が特に強く現れたり、逆に一部が弱くなったりします。心気的な訴えが多く、記憶力の衰えに対する訴え、例えば「物覚えが悪くなった」 物忘れが増えた」などがうつ病を示唆する重要な症状である可能性があります。抑うつ気分と記憶に関する主観的な訴えとは強く関連しており、特に60歳代から70歳前半の比較的「若い高齢者」で、その傾向が強いです。認知症外来を受診する患者の5人に1人はうつ病性障害であると言われています。

せん妄

術後や薬剤の影響によって急性に出現する意識障害。一過性であることが大きな特徴ですが、せん妄が発言している時には場所や時間などの認識も混乱し見当識障害や幻覚を伴うため認知症と混乱されます。特定される原因があること共に、症状が一過性で意識障害があること、日内変動があることが認知症と異なります。

ビタミン欠乏症

加齢に伴い食生活の変化や摂取量の減少、また吸収や代謝の能力の低下により種々の栄養障害が生じます。特にビタミンB1、B12、葉酸の欠乏は認知機能障害の原因となります。これらの欠乏による症状は認知機能障害だけではなくその他の神経症状も伴うのが一般的ですが、高齢者では認知機能障害が前面に出てしまい、非典型的な症状を呈するため診断の鑑別にあがります。

本邦の65歳以上の認知症有病率は8%以上です。認知症は増加傾向にあり特にAlzheimer病が増加しています。 認知症の分類は後述するように複数ありますが、本邦ではAlzheimer病が最も多く、次いで血管性認知症、Lewy小体型認知症と続きます。 認知症は記憶障害が主の症状ですが、それ以外にも周辺症状といって幻覚、妄想などの心理症状や脱抑制など行動異常を伴います。

本邦の65歳以上の認知症有病率は8%以上です。認知症は増加傾向にあり特にAlzheimer病が増加しています。 認知症の分類は後述するように複数ありますが、本邦ではAlzheimer病が最も多く、次いで血管性認知症、Lewy小体型認知症と続きます。 認知症は記憶障害が主の症状ですが、それ以外にも周辺症状といって幻覚、妄想などの心理症状や脱抑制など行動異常を伴います。

頭部外傷

皮膚の縫合にはナイロン糸を用いて行いますが、最近では皮膚表面の縫合はステープラ(医療手術用のホチキス)を用いて行うことも多くなっています。処置時間が短いことや術者の技量に左右されず、一定の力で皮膚を合わせ縫合できる利点があります。約1週間で抜鉤します。

縫合し、翌日にもう一度創部をチェックし、止血されている場合は清潔面の観点からも早期洗髪が望ましとされています(昔は抜糸までは洗髪は不可という慣習がありましたが、近年では創部を清潔にする為に早期の洗髪を推奨しています)。

頭部打撲による頭蓋内の出血の確認は頭部CT検査が優れています。代表的な頭部外傷による頭蓋内病変として急性硬膜下血腫、急性硬膜外血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷があります。

これらを認めた場合には血腫が時間とともに拡大する可能性も高い為、専門病院での入院加療が必要になります。

© 東京頭痛脳神経クリニック